¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico por el que se presenta cansancio generalizado y dolores musculares localizados en puntos concretos del cuerpo.

La fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria ni autoinmune y puede estar asociada con otros síntomas e incluso con otras enfermedades.

El dolor puede presentarse de forma aislada (primaria) o asociada a afecciones dolorosas crónicas como la artritis reumatoide (secundaria).

¿Cuál es la causa de la fibromialgia?

La causa exacta de la fibromialgia es desconocida.

La fibromialgia se considera un trastorno de la regulación del dolor, con múltiples mecanismos entre los que se han descrito los siguientes:

- Sensibilización central: Hay aumento de la excitabilidad neuronal en la médula espinal y en el cerebro que provoca que estímulos normalmente no dolorosos se perciban como dolorosos (alodinia) o que estímulos dolorosos se perciban de manera exagerada (hiperalgesia).

- Neurotransmisores:

- Aumento de sustancias que aumentan el dolor: glutamato, sustancia P.

- Disminución de neurotransmisores inhibitorios: serotonina, dopamina y GABA.

- Cambios estructurales y funcionales en el cerebro:

- Reducción de la sustancia gris en la corteza prefrontal y cingulada anterior.

- Evidencia de envejecimiento cerebral prematuro.

- Disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y del sistema nervioso autónomo:

- Alteración de la respuesta al estrés.

- Menor variabilidad de la frecuencia cardíaca.

- Síntomas de hiperactividad simpática (palpitaciones, sudoración, intolerancia ortostática).

- Neuropatía de fibras pequeñas:

- Reducción de fibras nerviosas en la epidermis en biopsias cutáneas.

- La alteración de estas fibras puede generar hiperalgesia y parestesias (hormigueos).

Existen algunos eventos desencadenantes conocidos como enfermedades virales, estrés emocional, ansiedad o lesiones menores como un latigazo cervical.

La abstinencia de medicamentos, en particular los glucocorticoides, también puede ser un desencadenante.

Se ha descartado que sea debida a problemas inflamatorios en los puntos de dolor.

¿Qué incidencia tiene la fibromialgia?

La fibromialgia afecta a entre el 2 y el 4% de la población.

Predomina en mujeres (ratio 8:1 respecto a hombres), especialmente entre 40 y 50 años.

Es frecuente en adolescentes, sobre todo mujeres. La prevalencia estimada es de 1,2 a 6,2% en población general pediátrica y hasta 7 a 15% en consultas de reumatología.

¿Cómo se puede detectar?

No existe una prueba concreta para diagnosticar la fibromialgia. Al realizar una analítica general u otras pruebas se obtiene resultados normales.

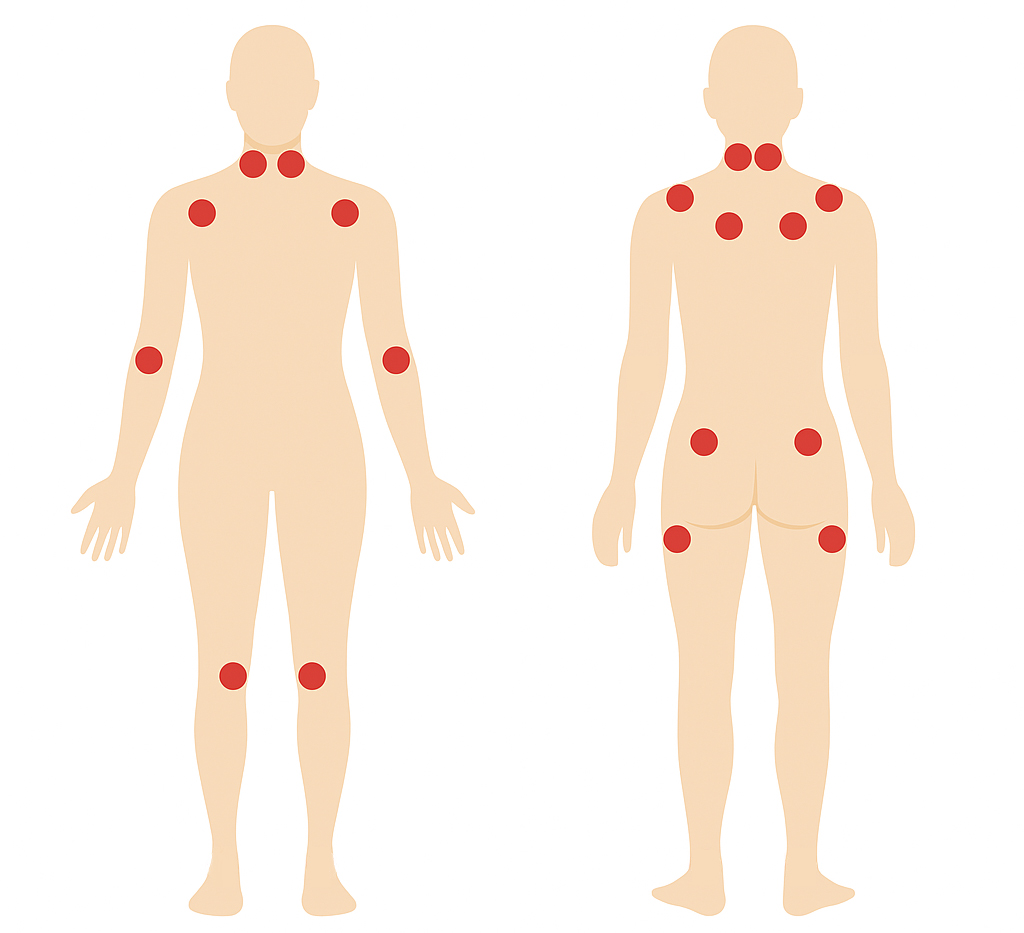

Sin embargo, existen 18 puntos desencadenantes o "puntos gatillo" repartidos por el cuerpo cuya presión hace aumentar el dolor. Si los dolores en dichos puntos duran más de seis semanas se puede sospechar que se padece la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

El principal síntoma de la fibromialgia es el dolor crónico difuso. El fenómeno más característico es el aumento de la sensibilidad en las zonas de dolor, sobre todo con cambios de temperatura o tras realizar ejercicios físicos.

Muchas personas sienten dolor en las articulaciones sin evidenciar inflamación en la zona dolorosa.

Existen 18 puntos desencadenantes o "puntos gatillo" repartidos por el cuerpo que, al ser palpados con una presión determinada, generan dolor característico en las personas con este síndrome

Se distribuyen simétricamente en ambos lados del cuerpo e incluyen zonas como la parte baja del cuello, trapecios, segunda costilla, codos, región lumbar, glúteos, rodillas y caderas.

Además, pueden existir otros síntomas como:

- Insomnio.

- Rigidez matutina.

- Cansancio excesivo.

- Sueño no reparador.

- Depresión o ansiedad.

- Dolores de cabeza (cefaleas de tensión).

- Disfunción cognitiva: Alteraciones de la memoria, la atención y el pensamiento.

- Otros síntomas: Dolor pélvico, dolor torácico, dificultad para respirar (disnea), dificultad para tragar (disfagia), ojo seco, pérdida de la audición, palpitaciones, colon irritable, reflujo gastroesofágico, parestesias, disautonomía (por ejemplo, fenómeno de Raynaud e hipotensión ortostática), síndrome de vejiga dolorosa, disfunción temporomandibular (dolor y limitación para abrir la boca).

¿Cómo se diagnostica la fibromialgia?

No existe una prueba concreta para diagnosticar la fibromialgia. Al realizar una analítica general u otras pruebas se obtiene resultados normales.

Durante años, la presencia de dolor en al menos 11 de estos 18 puntos durante más de seis semanas se utilizó como criterio diagnóstico principal; sin embargo, actualmente se consideran también otros síntomas como la fatiga, el sueño no reparador y las alteraciones cognitivas, de manera que hoy los puntos sensibles tienen un valor más complementario que excluyente en el diagnóstico.

Actualmente, el diagnóstico es clínico y se basa en los criterios del American College of Rheumatology (ACR) que utilizan el Índice de Dolor Generalizado (WPI) y la Escala de Severidad de Síntomas (SS) y requiere las siguientes condiciones:

- Dolor generalizado durante al menos 3 meses.

- Afectación de al menos 4 de 5 regiones corporales.

- Exclusión de otras enfermedades.

En niños y adolescentes se usan los criterios de Yunis y Masi, denominándose síndrome de fibromialgia juvenil que incluye los siguientes criterios:

- Cuatro criterios mayores: Dolor musculoesquelético difuso en 3 o más sitios por 3 meses o más, ausencia de otra enfermedad, pruebas de laboratorio normales y 5 o más puntos sensibles al dolor.

- Diez criterios menores: Ansiedad crónica, alteraciones del sueño, cefalea crónica, fatiga, colon irritable, sensación subjetiva de inflamación bajo la piel, parestesias (hormigueos), dolor influido por actividad física, por clima o por ansiedad o estrés.

- Para hacer el diagnóstico se requieren los 4 criterios mayores y 3 o más criterios menores.

¿Con qué otras enfermedades se asocia la fibromialgia?

La fibromialgia suele coexistir con múltiples trastornos que aumentan la sensación de malestar como:

- Síntomas somáticos comunes:

- Síndrome de intestino irritable.

- Reflujo gastroesofágico.

- Síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial.

- Ojo seco.

- Dolor torácico inespecífico.

- Dolor pélvico crónico.

- Trastornos neurológicos y musculoesqueléticos:

- Migrañas, cefaleas tensionales o en racimos.

- Síndrome de articulación temporomandibular.

- Parestesias en extremidades.

- Hiperlaxitud articular (más en los niños).

- Trastornos del sueño:

- Sueño no reparador.

- Insomnio.

- Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

- Comorbilidades psiquiátricas:

- Depresión mayor y ansiedad (30 a 50%).

- Trastorno bipolar.

- Trastorno de estrés postraumático (TEPT).

- Catastrofismo.

- Alexitimia (descoordinación de acciones con emociones).

- Disfunción autonómica:

- Fenómeno de Raynaud.

- Hipotensión ortostática.

- Alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Estas asociaciones explican por qué el tratamiento debe ser practicado por un grupo de múltiples profesionales y se debe hacer de manera individualizada incluyendo no solo ejercicio y psicoterapia, sino también manejo de todos los trastornos.

¿Cuál es el tratamiento recomendado en caso de fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que presenta periodos de empeoramiento y para la cual no existe un tratamiento que produzca la curación definitiva.

Los objetivos del tratamiento son:

- Aliviar los síntomas.

- Mejorar la calidad de vida del paciente.

- Otorgar mayor funcionalidad en las tareas diarias evitando incapacidades escolares y laborales.

Para ello, se recomienda un control periódico con el reumatólogo con el apoyo de un equipo multidisciplinario.

Existen dos tipos de tratamiento para la fibromialgia: no farmacológico y farmacológico.

Tratamiento no farmacológico

Se recomiendan las siguientes actividades en todo paciente con fibromialgia:

- Ejercicio físico aeróbico y de fortalecimiento como primera línea orientado por profesionales de terapia física. Se incluye el ejercicio físico regular y moderado (andar, nadar, gimnasia, etc.).

- Control de peso en quienes tengan sobrepeso u obesidad.

- Educación del paciente sobre su enfermedad.

- Terapia cognitivo-conductual guiada por profesionales de salud mental con el fin de prevenir y tratar trastornos de ansiedad y depresión que son frecuentes.

- Terapias complementarias: yoga, taichí, mindfulness, hidroterapia, acupuntura.

Además, se pueden recomendar cuidados en la vida diaria como:

- Reposo moderado.

- Higiene del sueño.

- Dieta equilibrada.

- Dejar de fumar.

- Fomentar la comprensión y el apoyo en los entornos familiar y social.

- Realizar las adaptaciones necesarias para mantener la actividad escolar o laboral.

- Buscar apoyo emocional para el control de la ansiedad y depresión. Existen grupos y asociaciones a los que la persona puede acudir.

Tratamiento farmacológico

En el manejo farmacológico de la fibromialgia, aunque no existe un tratamiento curativo, varios medicamentos han demostrado eficacia para aliviar sus síntomas.

No se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroidesAINEs, paracetamol y opioides por que suelen ser poco eficaces y tienen riesgo de efectos adversos.

Los fármacos que se pueden utilizar en casos seleccionados son:

- Moduladores del sistema nervioso central (inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina o IRSN): La duloxetina y el milnaciprán actúan regulando los neurotransmisores implicados en la percepción del dolor. Estos medicamentos no solo ayudan a reducir el dolor generalizado característico de la fibromialgia, sino que también pueden mejorar la fatiga y los problemas de estado de ánimo asociados.

- Anticonvulsivos como la pregabalina y la gabapentina que ayudan a calmar la sobreactivación del sistema nervioso que ocurre en esta condición. Estos medicamentos son particularmente útiles para aquellos pacientes en los que predominan los síntomas de dolor neuropático.

- Antidepresivos como la amitriptilina (antidepresivo tricíclico) en dosis bajas, que puede ser eficaz para mejorar tanto el dolor como los trastornos del sueño.

Dr. José Antonio Zumalacárregui

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.

Autor originalDra. Yolanda Patricia Gómez González

Especialista en Medicina general y licenciada en medicina por la universidad nacional de Colombia.

Revisor clínico